華人長者照護挑戰重重 及早部署掌握政府資源

華人長者照護挑戰重重 及早部署掌握政府資源

多倫多耆暉會曾遇上一宗個案:女兒在美國工作,父母獨自留在多倫多。平日兩老常在唐人街飲茶,與茶樓老闆稔熟。某天老闆發現數日未見他們,致電女兒查問;女兒急電家中才發現,母親竟不知道父親已在家中離世,最後需報警處理,母親亦緊急入住耆暉會的暫住護理中心。

梅羅妙玲(左)及梁凱欣

另一個求助案例就是,丈夫突然出現認知障礙,只認得太太。太太日夜守護,自己不眠不休,甚至忽略飲食,最終暈倒入院;後來丈夫入住耆暉會的暫住護理中心,太太才能在家裡好好睡覺。

耆暉會客戶護理總監梁凱欣認為,照顧者必須懂得「放手」與「分擔」。「其實除了讓丈夫住進來,讓她休息一個月外,更重要的是分擔。雖然丈夫只認得她一個,但假如你不讓政府或請其他人來分擔,永遠說『丈夫只相信我』,這樣會有很大的壓力,要先照顧好自己,才可以照顧別人。」

梅羅妙玲又補充:很多華人照顧者缺乏專業知識,例如不認識失智症的徵狀,常誤以為長者是「故意」行為,導致誤解和衝突。「假如明白病徵,那被照顧者的心理和情緒就不會被視為針對自己,以為老人家是故意這樣的,這樣可以減低照顧上的困難。」

梁凱欣指出,照顧者也要細心聆聽長者真正的憂慮。「老人家有時候很容易就說:不要、不喜歡、不會;但照顧者有沒有細心聽聽,他們為甚麼不要、不想?有些老人家很怕老人院,家人就在旅行時,讓他來我們的暫住護理中心體驗一下。」耆暉會的暫住護理中心收費由每晚$185起,政府津貼的短期暫住護理收費較低,但需要提前一年以上申請。

家庭內若有多名子女,更需要協調共識。梅羅妙玲提醒大家要好好溝通。「假如兒子說要去那裡,女兒就說要去這裡,大家不能有合一的共識時,對老人家會是一個很大的傷痛。」所以梁凱欣鼓勵步入晚年的退休人士,主動表達對晚年生活的期望。「自己開口說了,子女不用猜度,到時就會順暢一點。」

梁凱恩指照顧父母其實像育兒一樣,都是要花上心力的事,但照顧老人往往隨著時間推進,而面對更多衰退與失落,壓力累積更甚。「小朋友的成長有很多不同的系統去支援,我們願意為育兒而參加講座和看書。照顧老人家也一樣,他們也需要一個系統去支持,我們也需要學習新事物來照顧他們。」耆暉會為此設有照顧者教育與互助小組,讓參與者分享經驗、互相鼓勵,並學習照顧的具體技巧。

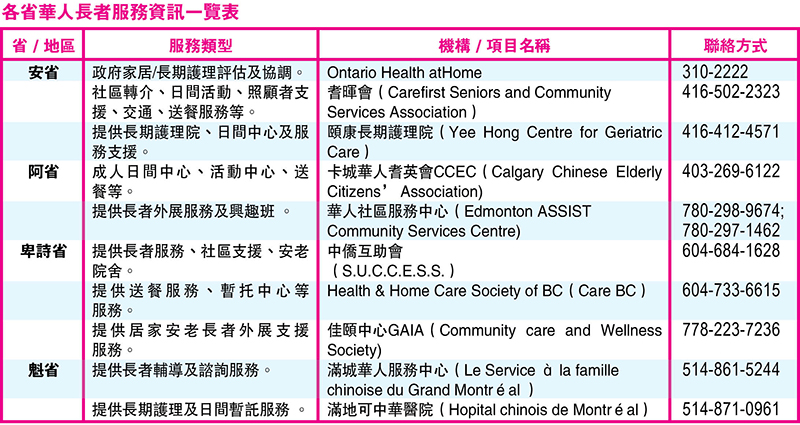

隨著加國華人社區人口老化,長者照顧已不再是個別家庭的問題,而是整個社群共同面對的課題。政府資源逐步增加,但如何讓資訊走進華人家庭,打破語言與觀念的隔閡,仍是未來的關鍵。梁凱欣鼓勵長者與家庭主動尋求協助:「走出來,不走出來就沒有人知道。自己死撐,最後只會爆煲。」

陳筱苓

陳筱苓